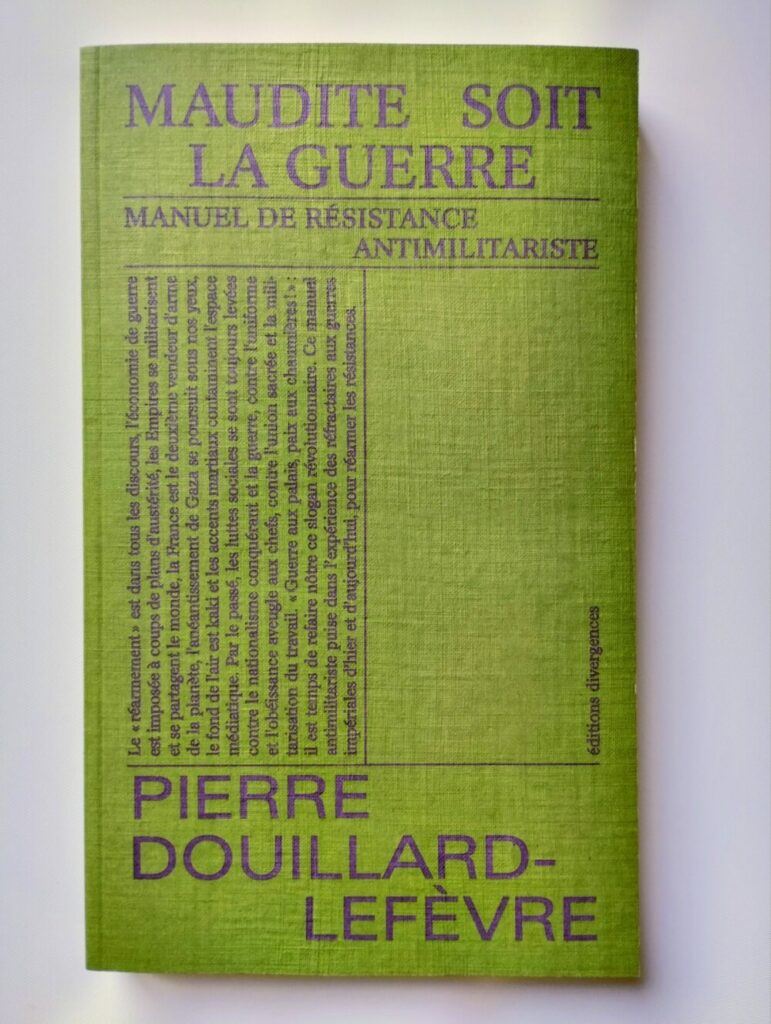

Maudite soit la guerre; Manuel de résistance antimilitariste

le 13 novembre 2025

Écouter l'émissionArticles en lien :

À la librairie du monte en l’air, le 17 octobre 2025, Pierre Douillard-Lefèvre présentait son dernier livre « Maudite soit la guerre, manuelle de résistance antimilitariste ». Nous y étions, bonne écoute.

Le « réarmement » est dans tous les discours, l’économie de guerre est imposée à coups d’austérité, les Empires se militarisent, la France est le deuxième vendeur d’armes de la planète, l’anéantissement de Gaza se poursuit, le fond de l’air est kaki et les accents martiaux contaminent l’espace médiatique. Par le passé, les luttes sociales se sont levées contre le nationalisme conquérant et la guerre, contre l’uniforme et l’obéissance aux chefs, contre l’union sacrée et la militarisation du travail. « Guerre aux palais, paix aux chaumières ! » : refaisons notre ce slogan révolutionnaire. Ce manuel antimilitariste puise dans l’expérience des réfractaires aux guerres d’hier et d’aujourd’hui, pour réarmer les résistances.

160 pages aux éditions DIVERGENCES

L’auteur analyse remarquablement tous les aspects présents et passés du militarisme. Jusqu’aux guerres contemporaines des drones et au renoncement de l’écologie politique européenne à sa tradition antimilitariste. Joscka Fischer réclame, en Allemagne, le service militaire obligatoire pour les deux sexes. La présidente des députés écologistes français déclare à l’Assemblée que « l’Union européenne doit s’affirmer comme une force politique, ce qui implique aujourd’hui dans ce contexte de s’affirmer comme une force militaire. »

Après son analyse, Pierre Douillard-Lefèvre rappelle que « l’affect guerrier est l’exact négatif de l’émancipation : le militarisme, c’est-à-dire l’obéissance aveugle, l’encadrement, la violence hiérarchisée, est fondamentalement incompatible avec un horizon révolutionnaire. » […] « En empruntant la voie militaire, le camp de la libération perd son âme, même quand il gagne matériellement. » […] « Le bolchevisme n’est rien d’autre que la militarisation de la révolution. »

« En Algérie, le FLN laisse sa branche militaire prendre le dessus sur la branche civile et politique. Après l’indépendance, ce sont logiquement des officiers qui prennent le pouvoir par la force. »

« Le front anti-guerre devra aussi soutenir les déserteurs et les mutins d’aujourd’hui, les conscrits qui ont fui les guerres depuis la Russie et l’Ukraine. »

« L’histoire retiendra-t-elle qu’au moment où l’humanité avait atteint le pic du progrès et le maximum de sa production de richesse, elle a préféré le nationalisme et la guerre plutôt que de faire face aux défis sociaux et écologiques ? »

L’auteur distingue : « Être antimilitariste n’est pas être « pacifiste » ou « non-violent » de façon dogmatique. Ce n’est pas un rejet aveugle de la force, lorsque l’intégrité individuelle et collective sont attaquées. Vouloir la fin des institutions militaires ne signifie pas abandonner son droit à l’autodéfense. […] Une armée, fut-elle « populaire » finit par répondre à sa logique propre, c’est-à-dire accroître sa puissance et assurer sa propre pérennité, son appareil, ses chefs et ses privilèges. »

Dans un paragraphe intitulé « Haïr la guerre sans baisser les armes, Pierre Douillard-Lefèvre écrit : « Le pacifisme est le statu quo : dans une situation d’injustice, il revient à donner raison à l’oppresseur. L’antimilitarisme refuse l’idéologie et les pratiques militaires, mais ne fait pas du refus de la violence un principe absolu. […] Les dernières décennies ont montré que le pacifisme, même issu de courants hippies ou progressistes, pouvaient être solubles dans l’ordre dominant. […] d’anciens soixante-huitards qui voulaient « faire l’amour, pas la guerre » appellent à l’escalade contre la Russie. » [… Dans l’entre deux guerres], un courant pacifiste […] pousse à l’abandon de l’Espagne face à Franco, puis aux accords de Munich avec les nazis en 1938. »

En conclusion, je rappelle ce qu’écrivait Martine Leibovici : « Rosa Luxemburg montre qu’en fait ceux qui conçoivent la révolution comme un phénomène de nature essentiellement violente […] finissent par la concevoir en termes militaires qui reconduisent toujours une structure de commandement et d’obéissance, des masses disciplinées et unifiées, bref le retour de la domination au sein du projet d’émancipation [1]. »

Guy Dechesne